プロジェクトマネジャはプロジェクトの進行に合わせて進捗管理を行います。進捗管理を行う目的はあたりまえですが「予定通りにサービスイン」するためです。逆に言えば進捗管理は予定通りにサービスインするため、

・進捗上の問題をできるだけ早く見つけること

・全体スケジュールに影響がないよう問題に対し適切な対応を行うこと

ということになります。

もちろん各タスクが当初のスケジュール通りに完了していけば、進捗管理は必要ありません。まぁそんなプロジェクトはまれで、日々いろいろな問題が発生するのが現実のプロジェクトです。

進捗管理のポイント

進捗管理の具体的な内容を上記のようの捉えると、前提として「タスクのクリティカルパスが明確になっていること」が挙げられます。(クリティカルパスについてはググってみてね)

また、プロジェクトの状況によってはクリティカルパスが変更になることもあるのでその管理も必要になります。だとすると進捗管理には「常にクリティカルパスが明確になる」フレームワーク(道具)が必要となります。

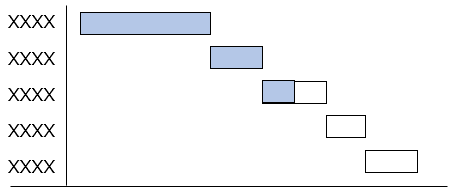

ガントチャートで進捗管理?

プロジェクトの現場で非常によく使われる進捗管理のフレームワークがガントチャートです。

でもガントチャートはタスクの依存関係を記述することができず、クリティカルパスを明確にすることができません。とすれば別のフレームワークを使用しないといけないことになりますよね。

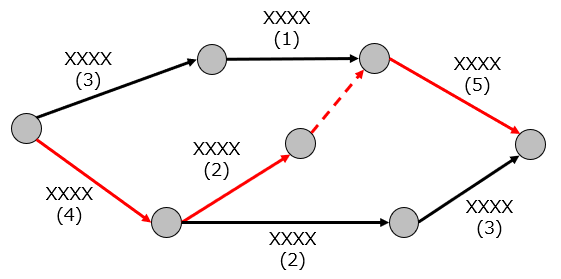

パート図の活用

タスクの依存関係を表し、クリティカルパスを明確にできるのがパート図(アローダイアグラム)です。パート図を利用すればプロジェクトタスクのクリティカルパスが明確になりますし、プロジェクトの状況に合わせてタスク構成を組み替えてもすぐに最新のクリティカルパスを確認することができます。

確かにガントチャートに比べて、パート図を作成するのは骨が折れます。慣れないとなかなか上手く書くことができないかもしれませんが、よほどスケジュールに余裕があるプロジェクトでもない限り適切な進捗管理にはパート図は必須です。

仮にお客様への進捗報告資料がガントチャートで作成することになっていたとしても、内部的にはパート図を作成し常にクリティカルパスを確認するようにしてください。

この記事を読まれている方で「進捗管理にパート図なんか使ったことないよー」という方がいらしゃったら、是非パート図による進捗管理に挑戦してください。そうすれば確実に進捗管理スキルが数段向上しますよ。

また、パート図にはメンバーが自分の担当しているタスクがプロジェクト全体で「どのような位置付けになっているのか」を認識できる効果もあります。担当のタスクの位置付けを理解することはメンバーが適切な作業を行うことができるようになり、プロジェクト全体の効率化/品質向上につながる可能性があります。

コメント