提案段階や要件定義フェーズでは色々な要件を伺った上で、必要となる「機能」を選定することになると思いますが、我々システム屋が構築・実装するのは「機能」だとしても、お客様が必要なのはあくまで「要件」です。ですのでお客様が必要とする各「要件」と実装する各「機能」の紐づけをきちっと整理しておく必要があります。

要件と機能を紐づける有効性

1:構築費用削減が必要な場合

仮にお客様要件の全てを実装すると予算をオーバーしてしまう場合には当然実装機能の調整が必要になるのですが、お客様に「どの機能を削りましょうか?」といってもお客様が「要件」と「機能」の紐づけが出来なければ判断のしようがありません。ですがベンダーサイドで「要件」と「機能」の紐づけを示してあげればお客様は機能ではなく「どの要件を削れば費用削減が可能か?」理解でき、優先順位が低くかつ削減効果が高い「要件」を削るといった判断が可能となります。

2:費用の内訳を示す

通常はお客様ご担当者のご了解をいただいた後上位決裁者のご了解を得るという流れになるのですが、通常決裁者はお客様ご担当者以上に「要件」と「機能」を紐づけることができません。そんな決裁者に「XXX機能:XXX万円」「XXX機能:XXX万円」という内容で費用を提示してもご了承いただくのが難しいということはご想像いただけると思います。

ですので、機能ではなく「XXX要件:XXX万円」「XXX要件:XXX万円」という形で掛かる費用の内容を提示することができればスムースにご理解いただくことができます。また、ベンダー側がこのような対応を行うことで、お客様ご担当者が決裁者に費用の説明がしやすくなります。(こんな対応を行うことでも案件の受注確率アップに寄与するもんですよ、イヤ本当に)

3:実装フェーズのメンバーに実装目的を示

さて、めでたく実装機能・費用についてご了解いただけたらその後は実装フェーズになります。通常はこのタイミングでメンバーを増員して設計/構築といった実装作業に入っていくわけですが、途中参加のメンバーに対し「XXX機能を実装して」というだけではなく「XXXという要件の為にXXX機能を実装して」と明確に関連する要件を示すことが出来れば、途中参加のメンバーでも誤った実装/構築をしてしまうことを防ぐことができます。

要件と機能の紐づけをどう表すのか?

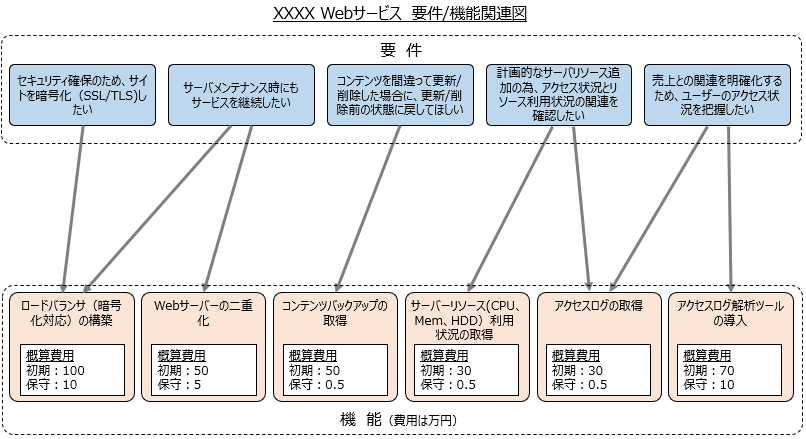

要件と機能の紐づけにはExcelなどを用いた表形式でもいいのですが、1つの「機能」は複数の「要件」に紐づいているケースもあるので、私は「要件/機能関連図」を使用します。

このように「要件」と「機能(と概算費用)」の紐づけを示すことができれば、システムについて詳しくない人でも適切な判断ができるようになります。

ご注意:「要件/機能関連図」を書くのは大変!

自分で必要性を謳っておいてナンなんですが、実際のプロジェクトで「要件/機能関連図」を書くのは結構大変です。ですが非常に効果が大きいドキュメントなので頭をフル回転させて是非トライしてみてください。

(「要件/機能関連図」は私が考案したドキュメント形式なので一般的ではないことをご了承ください)

コメント