この記事では「行動変化に着目する」ことの効果/重要性について記したいを思います。「何言ってんだコイツ」とお感じの方が多いと思いますが、非常に重要かつ汎用性の高い考え方なので、是非理解してくださいね。

なぜ「行動変化に着目する」の?:企業業績と行動

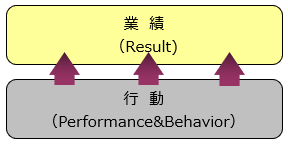

言うまでもなく企業の業績は、社員1人1人の行動によりその結果がもたらされます。

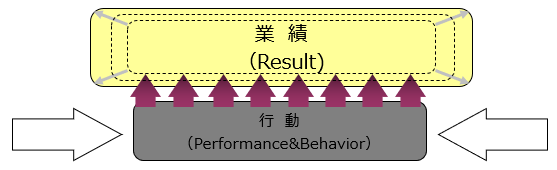

企業が業績を向上させる為には、社員が業績に対しより高い貢献を行うこと、すなわち現状と比較して効率的/効果的かつ適切な行動が行えるようなることです。

ですので、企業は常に社員の行動が現状より向上するような施策を行い続ける必要があります。

それでは、行動変化を目的とした施策の立案ステップについて見ていきましょう。

STEP1:「効率的/効果的かつ適切な行動」の定義

まずは「効率的/効果的かつ適切な行動」について定義する必要があります。この定義はお客様が行うこともありますし、各種コンサルタントサービスやITサービスなどが提案型で行う場合もあります。

また「効率的/効果的かつ適切な行動」の定義に当たっては、以下の項目を明確化する必要があります。

・対象者(全社員、営業担当、開発研究部門などなど)

・局面(シーン)やタイミング

STEP2:現状とのギャップを明確にする

次に現状とのギャップを明確にする必要があります。仮にギャップが無いとすれば「施策実施の必要無し」ということになります。

STEP3:ギャップを埋めるために施策の検討

現状ギャップがある対象者に、期待される行動へと変化してもらうためには以下の2つのどちらか、もしくは両方の施策を実施します。

・期待される行動に繋がる指導/教育を行う

・期待される行動をとれる、もしくは促す道具を用意する

この検討結果「期待される行動に繋がる道具」がITによって用意できるとした場合に、ITサービスの出番ということになります。

開示される情報は「道具への機能要件」のみ?

システム開発のご依頼をいただく前、我々の知らないところで上記のようなステップを経て道具の仕様が決められている(ハズ)なのですが、依頼主は検討結果である「システム(道具)への機能要件」についてのみ提示してくる場合が非常に多いのです。

「システムへの機能要件」情報のみで、何となく開発作業を始めてしまうことがあると思いますが、道具の使用目的を認識せず、道具を作ってもいいものができるはずもありませんよね。

必ず確認すべきポイント

このような場合には、まずは以下のポイントを確認してください。

・ご依頼のシステムは誰向けの物なのか?

・そのシステムは対象者がどのような局面で使用することを想定しているのか?

・そのシステムで対象者にどのような行動変化を促そうとしているのか?

・対象者の行動変化により得られる企業としてのメリットは何か?

これらの項目はプロジェクト本来の「目的」であり、目的を確認することで「機能要件を適切な詳細機能の落とし込める」だけでなく「お客様の想定機能よりも効果的でリーズナブルな詳細機能が提案できる」という大きなメリットがあります。

コメント